こんにちは、知財実務情報Lab. 専門家チームの田中 研二(弁理士)です。

以前の記事で「補正なし審判請求」の成功率を見てみましたが、今回は「補正あり審判請求」の場合も含めて、拒絶査定不服審判における審決の傾向やパターンを整理してみようと思います。

調査対象は、2024年に特許審決または拒絶審決が発行された特許出願8,289件としました(却下されたものや、出願や審判請求の取下げにより審判が終了したものを除くので、特許庁統計と数字に若干ずれがあります)。

1.審決の分類

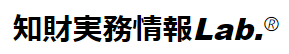

2024年の拒絶査定不服審判の審決の内訳は、特許審決が79%、拒絶審決が21%でした。

全拒絶審決1,696件のうち、審判合議体から拒絶理由が通知されることなくそのまま拒絶審決がされた「一発拒絶審決」は38%(審決全体の8%)、一旦拒絶理由が通知された後、拒絶審決が出たものが62%(審決全体の13%)でした。

※ちなみに、特許庁内では特許審決を「WY審決」、審判拒絶理由通知なしの拒絶審決を「Z審決」、審判拒絶理由通知を経ての拒絶審決を「WZ審決」と呼ぶようです。

2.審判請求時の補正の有無

上記2024年の審決8,289件のうち、審判請求時に補正がされて前置審査を経たものは6,368件(77%)、審判請求時に補正がされず、直接審判に進んだものは1,921件でした(23%)。

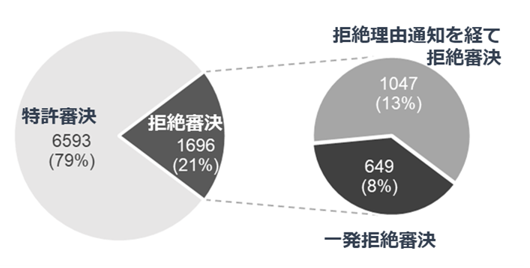

補正あり審判請求と補正なし審判請求とを比較したのが下図です。

数字に多少の違いはあるものの、審決種別ごとの割合は全体的な傾向と同様のようです。

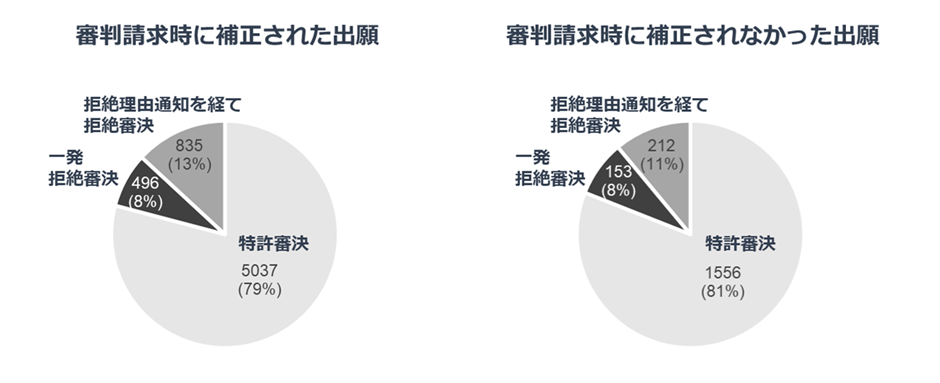

次に、審判請求時に補正がされた出願に注目して、補正が審決で却下されたかどうかを見てみました。

実は、審判請求時に補正して一発拒絶審決がされた出願496件のうち、実に65%(323件)で、拒絶審決の中で補正が却下されています。

つまり、審判請求時の補正が却下された結果、拒絶査定時のクレームに戻り、それに対してされた拒絶査定の理由が解消されていないとして拒絶審決がされています。

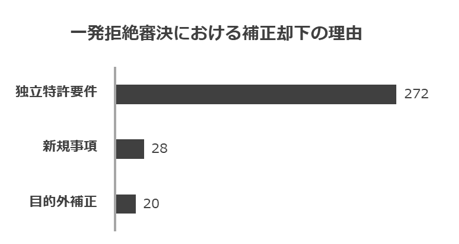

この一般拒絶審決における補正却下の理由として、圧倒的に多いのが独立特許要件(272件)です。

このような補正却下+一般拒絶審決は、合議体が「審判請求時の補正の結果、依然として原査定の拒絶理由が解消されない」と判断したケースが多いように思われます。つまり、補正クレームについても元の拒絶理由が維持されるので独立特許要件違反、というケースです。

一方で、合議体が「審判請求時の補正によって原査定の拒絶理由を維持できる(拒絶理由が解消されない)」と十分に確信できないケースでは、比較的際どいケースであっても、審判段階で拒絶理由通知が打たれる傾向があるように感じます。

3.拒絶審決の理由

それでは、補正却下ではなく、純粋な拒絶審決の場合、どのような理由での拒絶が多いのでしょうか。

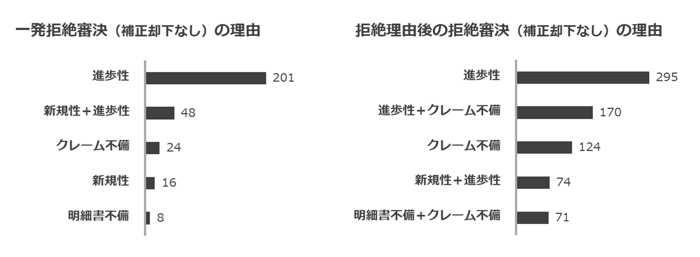

下図は、一発拒絶審決(左図)と審判拒絶理由を経ての拒絶審決(右図)とに分けて、拒絶審決の理由TOP5を集計したグラフです。

※グラフ中、「クレーム不備」は第36条第6項第1~3号を指し、「明細書不備」は第36条第4項を指します。

一発拒絶審決では圧倒的に進歩性欠如での拒絶が多いのに対して、審判拒絶理由後の拒絶審決では記載不備による拒絶も比較的多いようです。

出願人に十分な反論の機会を与えるためとか、拒絶査定に示された記載不備のロジックが不十分なことが多いとか、理由はいくつか考えられますが、特許庁としても、本来進歩性を有する発明について記載不備で一発拒絶審決をするのは忍びないのかもしれません。

逆に、審判拒絶理由で記載不備が指摘された場合に「記載不備で拒絶審決は来ないだろう」と過信するのは危険です。これが最後のチャンスだと思って、インタビューなども利用しながら確実に拒絶理由を解消する必要があるでしょう。

4.まとめ

ということで、今回は「拒絶審決」の傾向を見てみました。

拒絶審決が出ると、審決取消訴訟をしない限りは拒絶が確定してしまうので、出願人・代理人としては、審査・審判の一つの終着点である「拒絶審決」の傾向を知っておくことは重要だと思います。

本記事では全体的な傾向を検討しましたが、ご自身の所属している企業や事務所の過去の審決を洗い出して、拒絶査定の理由・審判請求時の反論や補正の内容・審判拒絶理由の有無・審決の理由などを具体的に見てみると、より高い解像度でご自身の扱う分野における「審決」の傾向を知ることができるので、オススメです。

田中 研二(弁理士)

専門分野:特許権利化(主に機械系、材料系)、訴訟