こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの角渕由英(弁理士・博士(理学)、特許検索競技大会2017最優秀賞)です。

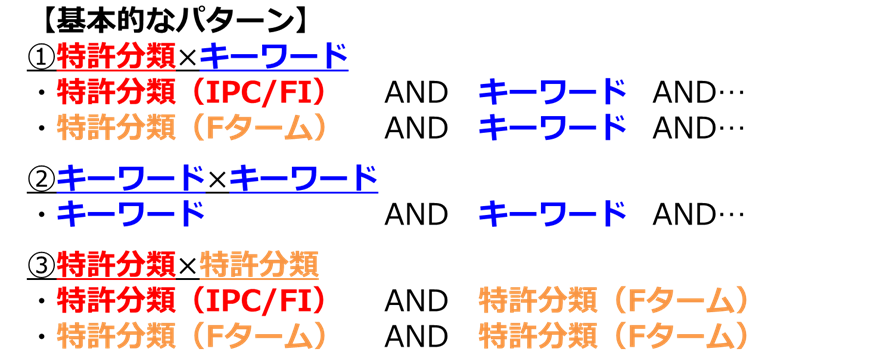

これまでに、予備検索から始まる特許調査の基本的な流れ、特許分類とキーワードについて説明をし、特許分類の調べ方、キーワードの調べ方を述べてきました。

前回は、これまでのまとめとして「特許分類」と「キーワード」を用いた本検索について説明をしました。

今回は検索式の組み立て方について述べたいと思います。

まず、検索式を作成するときには、調査観点毎に同一の観点はOR演算(「+」)で足し合わせ、異なる観点はAND演算(「×」や「*」)で掛け合わせることが基本となります。

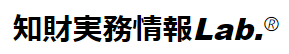

(1)検索式の基本的な演算パターン

検索式の基本的な演算パターンは、以下の①~③の3パターンとなります。

パターン①「特許分類×キーワード」

最も基本となる使用頻度の高い演算パターンです。

特許分類(IPC/FI) AND キーワード AND…や、特許分類(Fターム) AND キーワード AND…のように、ある観点のFI(IPC)やFタームに別の観点のキーワードを掛け合わせることで絞り込みを行います。

上位の特許分類(メイングループレベルC12N15/00)を用いるときは、キーワードの検索範囲を要約(AB)+請求の範囲(CL)として件数が多くなりすぎないようにすることが基本となります。

下位の特許分類(サブグループレベルC12N15/09以下)を用いるときは、キーワードの検索範囲を全文(TX)として絞り込みすぎないようにすることが基本となります。

パターン②「キーワード×キーワード」

特許分類に付与漏れや付与ミスがある場合には抽出できないため、特許分類を用いないキーワードのみのAND演算も重要です。

キーワード AND キーワード AND…のように、ある観点のキーワードに別の観点のキーワードを掛け合わせることで絞り込みを行います。

AND演算するキーワードの数が多ければキーワードを広めに選定すると良いでしょう。

また、異なる概念のキーワード群同士のAND演算はノイズが増えるので必要に応じて近傍検索を行うとよいでしょう。

パターン③「特許分類×特許分類」

特許分類(IPC/FI) AND 特許分類(Fターム) AND …や、特許分類(Fターム) AND 特許分類(Fターム)AND …ある観点のFI(IPC)やFタームに別の観点のFタームを掛け合わせることで絞り込みを行います。

上位の特許分類(メイングループレベルC12N15/00)を用いるときは、Fタームは下位階層のものを用いて件数が多くなりすぎないようにすることが基本となります。

下位の特許分類(サブグループレベルC12N15/09以下)を用いるときは、Fタームは上位階層のものを用いて絞り込みすぎないようにすることが基本となります。

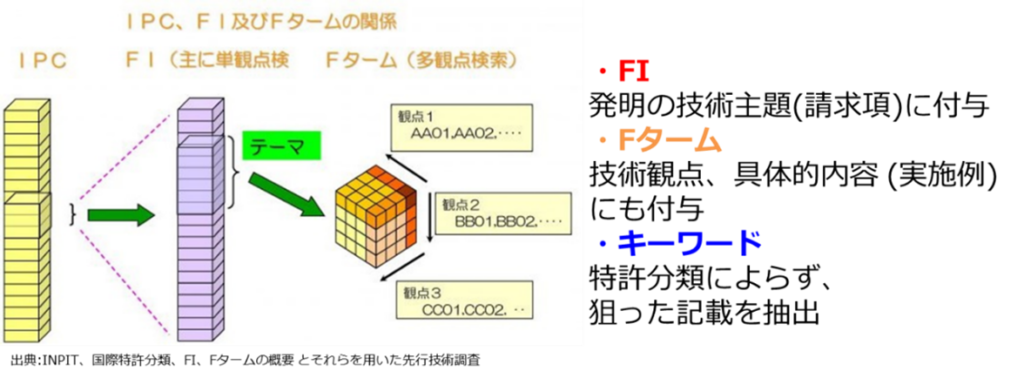

(2)検索式作成のポイント

そして、特許分類とキーワードを併用して複数の小集合を作成することで、再現率と適合率の両方が高い、効率的かつ漏れのない検索式を作成することが可能となります。

確率論で論じることは、正確ではありませんが、500件の単観点の検索式1つよりも、100件の異なる観点の検索式5つの方が、総件数は同じであるが必要とする文献がヒットする「確率」が高くなるでしょう。

このとき、効率的にノイズや検索漏れを低減するために検索式の演算パターンを多くするとともに、検索漏れを防ぐために複数の特許分類を活用して多観点から検索式を作成し、特許分類とキーワードの特徴を考慮して併用する(特許分類付与のブレ・漏れ対策)と効果的です。

1つ1つの小集合も、単純な円形ではなく楕円形となるように軸(観点の方向性)を有するイメージで作成して、適合文献を効果的にヒットさせるとよいでしょう。

具体的には、円形の集合である上位の特許分類(IPCやFI)に、特定の観点のFタームやキーワードを掛け合わせて楕円形の集合を作成するイメージです。

1つ1つの小集合の作成と組み合わせには、適切な特許分類とキーワードをうまく組み合わせるセンス、経験と勘が必要となります。そして、楕円形の軸を変えて(観点の方向性を替えて)、複数の楕円形の集合を組み合わせることで、再現率と適合率の両方をバランスよく向上させましょう。

(3)原則として好ましくない演算パターン

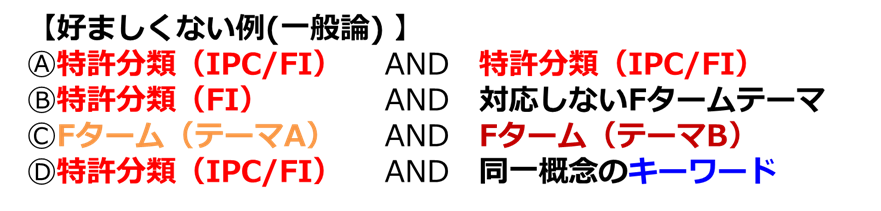

一般論となりますが、演算パターンとして好ましくない例として、以下のⒶ~Ⓓようなものがあります。

なお、実際の調査では、分野の特色(ハイブリッドテクノロジー)や、特許分類やキーワードの傾向を理解した上で、敢えて以下のような演算パターンを採用することはあります。

Ⓐ特許分類(IPC/FI) AND 特許分類(IPC/FI)

IPCやFIは発明の技術主題に付与されるため、異なる技術主題同士を掛け合わせることは原則として好ましくないとされています。

Ⓑ特許分類(FI) AND 対応しないFタームテーマ

Fタームはテーマコード毎にカバーするFI範囲が決まっており、あるFIに対して、対応しないテーマのFタームを掛け合わせることは好ましくないとされています。

ⒸFターム(テーマA) AND Fターム(テーマB)

Fタームはテーマコード毎にカバーするFI、つまり技術主題が決まっており、異なるテーマのFターム同士を掛け合わせることも原則として好ましくないとされています。

Ⓓ特許分類(IPC/FI) AND 同一概念のキーワード

調査観点毎に同一の観点はOR演算で足し合わせ、異なる観点はAND演算で掛け合わせるという基本からすると好ましくないとされています。

(4)検索式の評価と修正

検索式の評価は、検索でヒットした文献の発明の名称や要約をざっとチェックして、検索の確からしさを確認したり、予備検索でヒットした文献や審査引例が含まれているか確認したり、事前に把握している関連公報があればヒットしているか確認したり、対象技術分野のキープレーヤの出願が含まれているかなどといった観点から行います。

検索式の修正は、①再現率を向上させるか、②適合率を向上させるかになります。

①再現率(どれだけ網羅的な検索ができたかの指標)を向上させる、つまり、検索漏れを減らすには、検索対象(検索フィールド)を広くする(要約<請求の範囲<全文)、上位階層の特許分類を用いる(C12N15/09<C12N15/00)、同義語の追加、上位概念のキーワードを用いることになります。

②適合率(どれだけノイズが少ない検索ができたかの指標)を向上させる、つまり、ノイズを減らすには、検索フィールドを狭くする(全文>請求の範囲>要約)、下位階層の特許分類を用いる(C12N15/00>C12N15/09)ことになります。

「特許調査の王道」と題する無料セミナーを12/14(水)13時~14時30分に開催します。

詳細はこちらからご確認ください。

角渕 由英(弁理士・博士(理学))

専門分野:特許調査、特許権利化実務(化学/機械/ソフトウェア/ビジネスモデル)

秋山国際特許商標事務所 https://www.tectra.jp/akiyama-patent/