こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの角渕由英(弁理士・博士(理学)、特許検索競技大会最優秀賞)です。

連載として侵害予防調査について説明をしています。

前回は均等論について述べました。

今回は、間接侵害について説明をします。

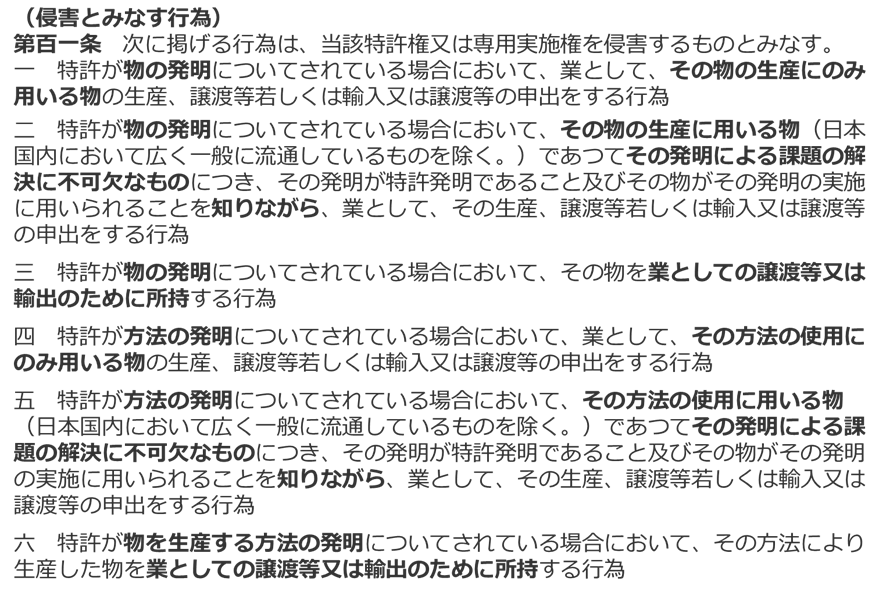

均等論以外にも、対象となる製品や方法等が、特許発明の全ての構成要件を充足しない場合に、例外的にその製品等の生産や譲渡などが特許権の侵害となる場合として間接侵害があります。

間接侵害は、直接侵害を惹起する蓋然性が極めて高い実施行為が対象となります(特許法第101条各号)。

① 第1号と第4号(のみ侵害、客観的間接侵害)

業として、その物の生産や方法の使用のみに用いる物の生産等をする行為を規定しており、典型的には、特許発明の技術的範囲に属する対象製品の専用部品を生産等する行為や、計測方法に関する特許発明の技術的範囲に属する計測方法を使用する場合にのみ用いる計測器を生産等する行為が間接侵害となります。

侵害予防調査においては、部品や原料を製造・販売等する行為について、その完成品についても調査範囲とするか検討した方がよいでしょう。

また、調査の対象物が完成品の製造にのみ用いるものであれば、部品や原料だけではなく、完成品の技術分野も調査対象に含めることを検討するとよいでしょう。

② 第2号と第5号(故意侵害、主観的間接侵害)

「にのみ用いるもの」ではないとしても、物の生産等をする者の認識(主観)を要件とするものです。

具体的には、完成品や方法が特許発明の技術的範囲に属すること、その完成品の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であること、その物が発明による課題の解決に不可欠なものであること、特許発明およびその物や方法がその発明の実施に用いられることを知っていること、その物を業として生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をすること、という要件を満たすと間接侵害となります。

侵害予防調査では、その物が完成品の生産に用いるものであり、発明の課題解決に不可欠な部品や原料である場合には、その完成品についても調査範囲とするか検討すべきでしょう。

③ 第3号と第6号(所持侵害)

特許が物又は物を生産する方法の発明についてされている場合において、その物やその方法により生産した物を業として譲渡等又は輸出のために所持する行為を間接侵害として規定しています。

単純所持ではなく、譲渡等を目的として所持をする場合には、調査対象として検討すべきでしょう。

次回は、「古い技術を調査して代替」することについて述べようと思います。

参考文献

・東智朗、尼崎浩史、「できるサーチャーになるための特許調査の知識と活用ノウハウ」、オーム社(2015年11月)、213-215頁、10-6-4 間接侵害

・潮見坂綜合法律事務所、桜坂法律事務所編著、「初心者のための特許クレームの解釈」、日本加除出版(2020年1月)、第2章、第4 間接侵害

日本テレビのドラマ「それってパクリじゃないですか?」の第3話で芳根京子さんが演じる知財部員が読んでいた、私が侵害予防調査について執筆した書籍、「改訂版 侵害予防調査と無効資料調査のノウハウ~特許調査のセオリー~」が、一般財団法人経済産業調査会から発行されています。

詳細はこちらからご確認ください。